在未来相当长的一段时间内,世界政治多极化的趋势不可逆转,经济全球化的趋势将继续发展,中国农业和农村经济发展将面临许多新的机遇和挑战。我们应按照党中央的决策部署,把三农工作放在国际大形势下和大环境中去考虑,全面正确地把握国际形势发展的新特点,高度重视国际社会关注的农业热点问题,认真深入地研究应对措施,制订切实可行的应对预案,确保农业与农村经济持续健康发展,进一步为世界农业和中国经济社会全面发展,为实现中华民族伟大复兴,加快农业农村现代化做出新的贡献。

我在从事三农工作和农业国际合作交流工作的实践中,对国际社会关注的部分农业热点问题做了长期跟踪和比较研究,得出了一些基本看法,供参考指正。

世界粮食安全

1996年11月联合国粮农组织(FAO)在第二次世界粮食首脑会议上对“粮食安全”内涵作出最新表述:“只有当所有人在任何时候都能在物质上和经济上获得足够、安全和富有营养的粮食来满足其积极和健康生活的膳食需求及食物爱好时,才实现了粮食安全。”在这次会议上,中国政府向世界承诺,保证实现中国的粮食安全。

当前,国际粮食安全面临严峻挑战,全球化粮食危机快速蔓延,带来了广泛而深刻的影响。

国际社会的一些观点和主张

1.认为粮价上涨是生物质能源迅速发展所致

联合国粮农组织认为,目前各国的生物燃料发展计划将使食品价格上升10%-15%。

在世界各方众说纷纭的情况下,我认为中国应辩证看待、审慎发展生物能源,应该坚持走中国特色道路,可以用农业废弃物生产生物质能源。

2.认为粮价上涨主要是由于以中国、印度为代表的发展中大国食品消费需求快速增长所致

我认为这种观点是完全错误的。消费粮、肉、蛋、奶是世界上任何一国国民耐以生存的权利。与发达国家粮食高消费相比,中国人均粮食消费水平并不高,而是在正常范围内。

欧美国家过度消费粮食,营养过剩,导致疾病增多,浪费了农产品和卫生医疗资源。

3.认为粮价上涨是由于出口补贴、出口限制等扭曲的贸易政策所致

长期以来,发达国家的巨额农业补贴严重扭曲了农产品的生产与贸易,抑制了发展中国家的农业发展,导致许多中小发展中国家的粮食自给能力严重下降。

另外,2009年初以来,一些国家为保证本国粮食供应,稳定市场粮价,采取了鼓励进口、限制出口的贸易措施。一些国家对此持批评态度,认为这些措施会阻碍国际农产品市场粮食的流通,使供求关系更加紧张,进一步推高国际粮食价格。但是,以阿根廷等为代表的发展中国家则认为,这些措施能够起到稳定国内粮价、保护国内粮食市场和消费者利益的作用,是发展中国家在发达国家高补贴农业环境下所能采取的应对措施。

国际上针对中国粮食安全问题的非议和我们的观点

1.认为中国人口多,经济发展快,所以粮食需求增长快

美国地球政策研究所所长莱斯特·布朗说:“中国可能被迫成为一个粮食进口大国。”此人一直唱衰、抹黑中国,但事实说明,在粮食供给、生态环境支撑、粮食进口等方面,他总是不能准确地预测。

2.认为中国对粮食实行出口限制,不利于世界粮食安全

中国用占世界9%的耕地,占世界6%的淡水资源,却生产出了占世界25%的谷物,解决了占世界20%人口的吃饭问题,这是对世界粮食安全做出的重大贡献。中国粮食自给率始终保持在95%以上,粮食等农产品进出贸易一直正常发展。中国粮食的进出口,主要是为了年度丰歉调剂和品种余缺调剂,贸易依存度很小,不会改变全球粮食供求格局。

3.认为中国在非洲等海外地区“屯田”,掠夺别国粮食资源

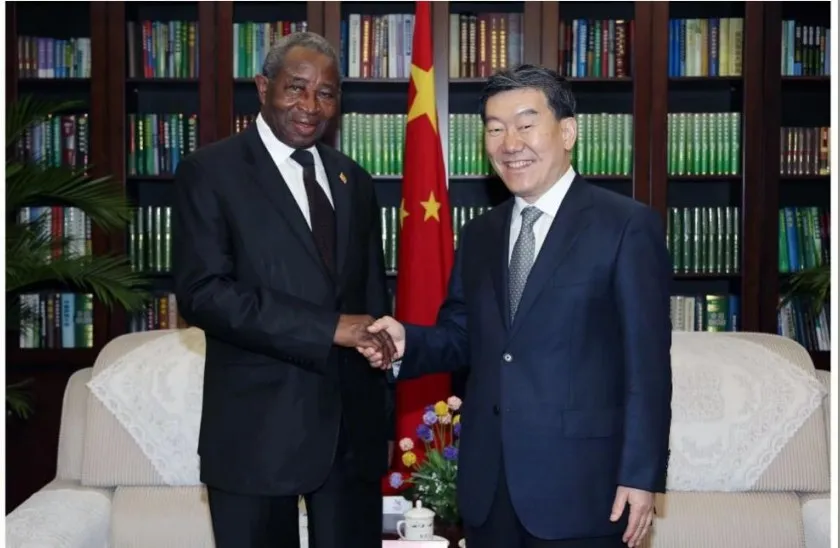

△2014年6月16日会见乌干达农牧渔业部长特雷斯·布坎南扬迪

农业生产特别是粮食生产对非洲发展中国家极其重要。为了实现全球减贫目标和维护世界粮食安全,就必须帮助非洲国家解决粮食安全问题。中国政府积极探索农业境外发展援助工作,利用自身优势帮助广大发展中国家提高农业技术水平和粮食生产能力,为世界粮食安全和缓解消除贫困做出了贡献,也为解决世界和平与发展问题做出了贡献,并得到了广大非洲国家的好评。长期以来,中国政府主要采取了以下方式对非洲国家进行农业援助:

一是通过输出技术进行援助,比如提供优良品种、农业装备、组装配套的农业实用技术。二是派出农业专家和技术人员。三是建立农业技术示范中心,目前在不同的国家已经建立了20多个。四是积极开展联合国粮农组织“粮食安全特别计划”框架下的“南南合作”。五是继续探索其他双边或多边合作方式,包括资金援助,人力资源培训开发,食品无偿援助等。其目的就是提高非洲国家的农业生产力水平和综合生产能力,增强他们自己解决粮食安全和摆脱贫困的能力。这样做的结果,不仅使非洲国家受益,而且也为建设和谐世界创造了条件。

中国政府历来主张对非农业援助决不能有任何附加条件,不能通过所谓援助来控制非洲国家的市场和民族产业,不能让非洲国家永远依靠发达国家的粮食、食品和资金而难以自立自强和自我发展。这是中国政府在处理与第三世界国家的关系上,与西方发达国家最根本的区别。

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

互联网新闻信息服务许可证10120170062

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

互联网新闻信息服务许可证10120170062互联网新闻信息服务许可证10120170062

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

中国农村杂志社唯一官网 版权所有 仿冒必究 转载请注明