废弃砖瓦砌成雅致花坛,旧日木料编就田园篱笆,曾经的卫生死角变身共享菜园和微景观……走进湖南省靖州苗族侗族自治县三锹乡,仿佛步入一幅清新动人的山水画卷。乡村振兴的号角吹遍苗乡,近年来,这个深藏在湘西南山区的“花衣苗乡”,用一场人居环境整治的生动实践,书写了从“脏乱差”到“绿富美”的蜕变故事。一砖一瓦的巧思,一花一木的布局,正悄然改变着这片土地的面貌与命运。

从“站着看”到“抢着干”:一场环境革命的群众答卷

“以前是干部干、群众看,现在是群众比着干、抢着干!”三锹乡党委书记金剑平深有感触。这场环境整治的突破口,选在了转变观念上。“出去一看才知道,人家寨子搞得像花园一样,我们也能行!”一位参加完乡镇组织的考察学习后的村干部感慨道。实地观摩先进村镇,打破了村民们“扫干净、摆整齐”就够了的固有想法。干部沉下去,群众动起来。乡干部、村“两委”、驻村工作队组成“三支队伍”,放弃休息日,分片包干,深入农户家中协助清理整治。“干部比亲戚来得还勤快!”群众的这句玩笑话,背后是满满的认可。

党员带头拆违建、包区域,每周“最美庭院”评比挂红旗、发奖牌,激发着大家的荣誉感。金山寨村民杨胜武一家自筹资金20万元,修缮古道、美化自家庭院还打造公共景观,带动形成了“人人出力、户户参与”的热潮。点滴之间,“站着看”变成了“抢着干”,村民成为美化家园的真正主角。

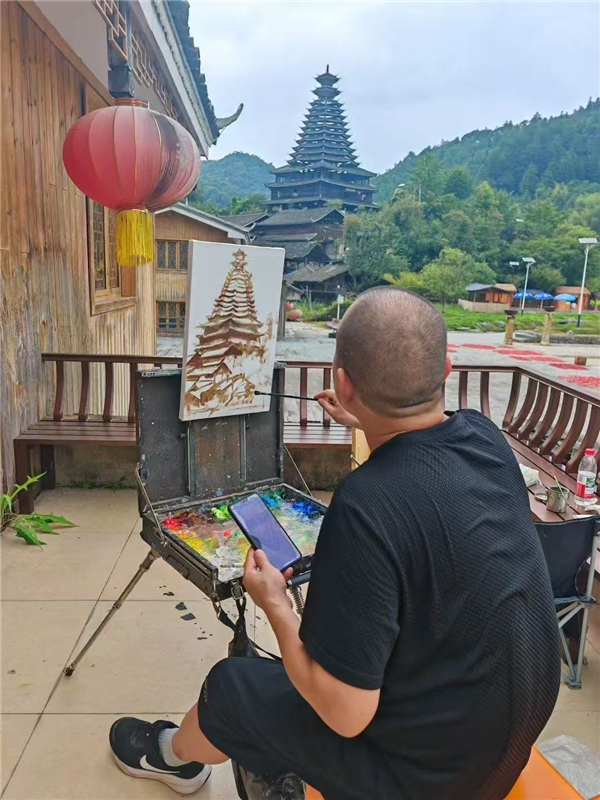

图为环境的改善,吸引了国内众多艺术家前来写生

从“古村落”到“艺术村”:一方水土的文化嬗变

环境美了,如何将“美丽资源”转化为“美丽经济”?三锹乡将目光投向了自身独特的“花衣苗”文化和良好的生态底蕴,精准定位,培育“艺术写生基地”新业态。清淤池塘、遍植荷花、安装路灯、修缮设施、遍种花卉……地笋苗寨的硬件设施迅速提质,整体环境实现了“颜值”飙升。与此同时,盘活闲置资产紧锣密鼓地进行。原有客栈提质扩容,闲置民房统一流转改造,精品民宿悄然出现。短短时间,核心区接待床位增加了100余张,具备了规模化接待能力。“我们拟定统一价格规范,杜绝欺客宰客,要让每位游客都感受到‘花衣苗’的热情好客。”地笋村支部书记丁思能介绍,规范运营、优化环境,引入民营资本将古油榨坊改造成时尚奶茶店,实现了古老村寨与现代业态和谐共生。

从“走出去”到“雁归来”:一片热土的青春回响

环境美了,产业兴了,环境的改善与产业的兴起,形成了强大的“磁场”,吸引着本土人才“归巢”,曾经“东南飞”的“孔雀”开始“凤还巢”。地笋“花衣苗艺术写生基地”的运营,便交由返乡青年吴彬成立的湖南花衣苗艺术有限公司负责。公司与怀化市上景文化旅游公司签订长期协议,与湖南师大、湖北美院等10余所高校建立合作,带来了专业资源和运营理念。“家乡变美了,机会变多了,回来发展更有奔头!”吴彬坦言,自2025年7月以来,基地已接待写生团队及游客近4000人次,带动旅游综合收入近20万元。专业化运营彻底改变了以往零散、自发的状态,推动了产业的品牌化发展。在基地带动下,10余户村民通过开办民宿、销售手工艺品、提供餐饮服务等方式实现了家门口就业增收。“人才回归、产业集聚、群众增收”的良性循环正在这片充满希望的田野上生动上演。

图为苗寨晨景

夕阳西下,地笋苗寨里,写生的学生们仍在画板前专注创作。他们笔下的,不仅是苗寨的风景,更是一个乡村振兴的生动样本。

从群众自发共建,到环境赋能产业,再到人才回归创业,三锹乡用实践印证:农村人居环境整治不是“面子工程”,而是激发内生动力、培育特色产业、吸引人才回归的“基础工程”。

如今,以地笋为核心,联动金山寨、菜地湾等传统村落,三锹乡正在续写更美的篇章。美丽环境与美丽经济相得益彰,让乡村振兴的成色更足、底色更亮。(龙沛)

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

互联网新闻信息服务许可证10120170062

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

互联网新闻信息服务许可证10120170062互联网新闻信息服务许可证10120170062

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

中国农村杂志社唯一官网 版权所有 仿冒必究 转载请注明